新潟と山形、産地で変わるお米の味わい。

日本のおいしいお米代表、新潟県産魚沼コシヒカリ。その美味しさの理由や、他の地域のこしひかりとの違いを探りました。さらに抜群のもっちり感が人気の山形県産ミルキークイーンや、育てるのが難しいとされるささにしきなど、お米の種類による特徴の違いや、知りそうで知らない保存のコツなどを少し掘り下げてみましょう。

おいしさの王道・魚沼コシヒカリ

コシヒカリといえば魚沼

穂の色や玄米の色、ご飯の色がひときわ美しいことから「越の国(北陸)に光り輝く品種」になってほしいとの願いを込めて名付けられた「コシヒカリ」。日本各地で栽培される中、特に有名なのが新潟県魚沼産の「魚沼コシヒカリ」です。魚沼コシヒカリとは、魚沼地域(魚沼市・南魚沼市・十日町市・小千谷市・長岡市・湯沢町・津南町)で収穫されたコシヒカリを指します。

魚沼コシヒカリはなぜ美味しい?

魚沼コシヒカリの美味しさの理由の1つが土壌と水です。魚沼コシヒカリが育つのは、信濃川や魚野川などの近くに広がる魚沼の水田。実はそこは他の水田よりも「やや痩せた土壌」だともいわれます。しかし、そんな悪条件かにみえる土壌もまた、コシヒカリにとっては好都合。土壌が良いとコシヒカリがしっかりと成長し、背が伸びすぎて稲が倒れてしまうため、この魚沼の痩せた土壌がちょうどいいといわれます。さらに魚沼は全国的にみても積雪量が多く、地域を囲む山々に積もった雪がミネラル豊富な雪解け水となって水田へ。豪雪地帯ならではの「豊かで良質な水」もまた、魚沼コシヒカリのおいしさの秘密の一つです。

2つ目が、魚沼地域のもつ山間地特有の地形や気候の条件。美味しいお米の産地が山間部に多いのは、昼夜の寒暖差が大きいからだと言われています。稲は昼の暖かい陽射しの中で光合成をしてデンプンをつくり、夜の気温が低いとデンプンを消費せず蓄えます。つまり昼夜の寒暖差が大きいほどデンプンが多くなり、甘みや粘りの強い美味しいお米が育つのです。1000m以上の山々に囲まれ昼夜の温度差が大きい魚沼地域は、美味しいお米づくりにぴったり。さらに稲刈りされるまでの平均気温がコシヒカリが育つのに最適であるとされ、まるでコシヒカリをつくるためのような自然の恵みがそこにあるのです。

WOW厳選・魚沼コシヒカリ農家さんのこだわり

WOWが厳選した魚沼コシヒカリは、雪解けがつくる肥えた土壌と、腐葉土の養分をたっぷり吸収した水、昼夜の温度差の激しい夏がつくる、米の味の濃さが魅力。また、有機質の完熟堆肥を使用した土作りを基本に、稲の株間を広く取ることで風通しを確保。さらに、他の産地では10アール当たりの収穫量が10俵〜12俵であるところを、魚沼コシヒカリは8俵前後に抑え、お米の美味しさを維持しています。恵まれた自然環境と、先人たちの知恵と技、農家の人々のこだわりが一つになってはじめて、日本一のお米ができるのです。

商品を見る

知る人ぞ知る山形コシヒカリの魅力

山形コシヒカリの特徴は?

では、他の産地でできるコシヒカリはどんな特徴や種類があるのでしょうか?WOWが注目した山形県産のコシヒカリは、なんといっても食味の良さが自慢。特に米沢牛の産地としても知られる、山形県・置賜地方のコシヒカリは、本場である新潟県に負けず劣らずの評価を得ています。山形コシヒカリもまた、美しい山からの豊富な雪解け水や最上川からの豊かな水、庄内平野の平らで広い水田など、恵まれた自然環境で育ちます。夏は日照時間が長く、昼と夜の温度差が大きいのも米作りに最適な条件。山形にも古くから米作りが盛んに行われてきた産地が多数あります。魚沼コシヒカリほどの知名度はありませんが、山形のコシヒカリは知る人ぞ知る逸品。新潟とはまた違うコシヒカリの味わいを見せてくれるのです。魚沼と食べ比べることで、同じ品種でも産地によって違う味わいがあることに気づき、お米の奥深さを感じます。

WOW厳選・山形コシヒカリ農家さんのこだわり

WOWで紹介するのは山形県米沢市・置賜地方にある佐藤ファーム。静岡県で開かれる日本一美味しいお米を選ぶ「お米日本一コンテスト」で最優秀賞を受賞し日本一に輝いたことのある、確かな技をもつ農家さんです。山形県の南部に位置し、四方を山々に囲まれた盆地ならではの昼夜の寒暖差が大きい環境で育ちます。夏でも冷たい自然の水と、有機質肥料100%の土で、食味の高いおいしいお米をうみだしています。

商品を見る

山形のささにしきができるまで。

ササニシキの特徴は?

ササニシキはかつて、コシヒカリと並ぶ「米の横綱」と呼ばれていました。コシヒカリと対照的に、さっぱりしていて粘りが少なく、和食など繊細な料理を引き立てる、日本人好みの品種です。たくさん食べても飽きにくく根強い人気がある一方で、冷害や病気、風などに弱く稲が倒れやすいため、栽培が難しいともいわれました。「味は良くても栽培が難しい」ことで、ササニシキの作付面積はどんどん減っていき「幻の米」とまで言われるようになったといいます。

WOW厳選・山形ささにしき農家さんのこだわり

そんなササニシキをつくるのが、山形県村山地方にある大石田百姓保存会。山形県の大石田町は雪国山形の中でも特に積雪が多い地域で、おいしいお米が育つ条件である、昼夜の寒暖差、肥えた土壌、栄養たっぷりの雪解け水のすべてが揃う産地です。さらに農薬、化学肥料を使わない、無農薬栽培に挑戦。病害虫に負けない強い稲をつくるために、有機質の完熟堆肥を使用した土や、稲の株間をあけることで風通しを良くするなどの工夫を凝らしています。さらに、除草機をつかって手作業で草取りをするなど、手間暇をかけて丁寧に育てています。無農薬栽培とは、昔ながらの農業をすることにつながり、現代的な効率とは逆行するかもしれません。しかし、食べる人みんなが安心して食べられるお米づくりを大切にしているのです。

商品を見る

山形のミルキークイーンができるまで。

ミルキークイーンの特徴

玄米がやや乳白色であることなどから名付けられた「ミルキークイーン」は、コシヒカリを改良して生まれた低アミロース米。アミロースとはお米の美味しさの1つの判断基準である「食味」の成分の1つで、22%以上に数値が高くなるほど「硬くてパサついたお米」になります。ミルキークイーンはアミロース成分を他の米より約50%も削減した、アミロースの数値の低い「やわらかくて粘りの強いお米」。コシヒカリのうまみと、もち米のようなしっとりもちもち食感を、両方を兼ね備えたお米です。ミルキークイーンは単体でも美味しいですが、他の銘柄に弾力や食感をプラスしたい時のブレンド米としても人気。例えば、精米から日が経って水分が抜けてしまったお米などにミルキークイーンをブレンドして炊くことで、もちもちとした食感がかえってきます。

WOW厳選・山形ミルキークイーン農家さんのこだわり

南に吾妻連峰、西に飯豊連峰と自然に恵まれた気候風土豊かな、山形県置賜地方の南陽市にあるあおきライスファーム。もともと山形の南陽市はコシヒカリの作付けにあまり適していないとされていたが、コシヒカリの突然変異種といわれるミルキークイーンは南陽の地にぴったりと合ったと青木さんはいいます。食べる人の安心と自然環境を考えて、土作りを基本に有機質100%肥料を使用し、農薬も最小限に抑え育てました。冷めてもかたくなりにくく、光沢があり、もちもちした食感が楽しめるあおきライスファームのミルキークイーンは、第7回全国米・食味分析鑑定コンクール総合部門で金賞、「第8回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト」で最高賞の最優秀金賞を受賞。こだわりと情熱の詰まったお米を味わってみてください。

商品を見る

美味しいお米の炊き方と保存方法。

どんなに美味しいブランド米を手に入れても、正しい炊き方をしないと美味しく食べられません。毎日のように食べるお米の、意外と知らない炊き方・保存方法のポイントとその理由をご紹介します。

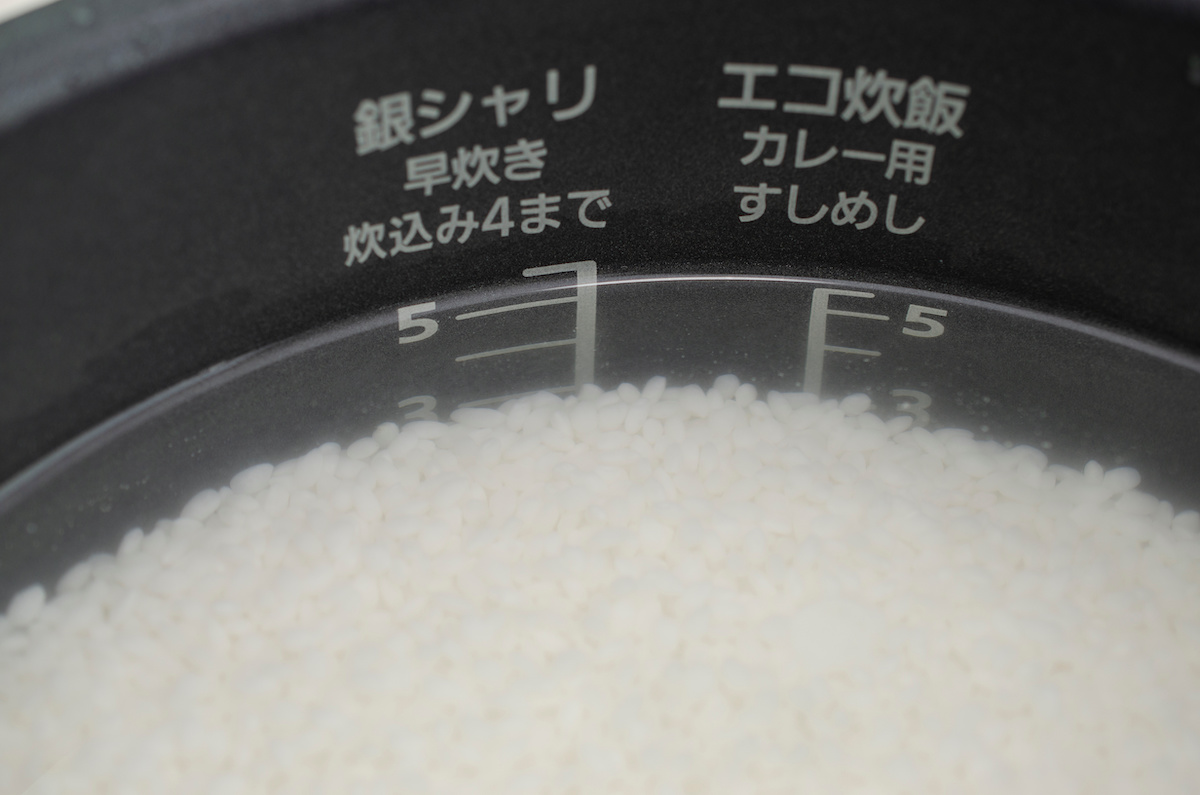

ポイント1 炊飯器用の軽量カップを使う

調理用の計量カップは1カップ=200ml、お米を計るカップは1カップ=180mlなので要注意。計る時は山盛りお米をすくった後、表面を指やお箸などできちんとすりきりましょう。

ポイント2 最初はたっぷりの水で手早く

計量した米を入れ、1回目はたっぷりの水を加え、手早く2~3回かき混ぜてすぐ水を捨てます。乾燥した米は急速に吸水し、ぬかのにおいを吸ってしまうため、1回目の水は急いで捨てましょう。

ポイント3 2回目以降は少なめの水で手早く

2回目以降の米とぎは、米が浸る程度まで水を入れ、指をたててやさしくかき混ぜるように洗い水を捨てる。これを3~4回程度繰り返し、水が多少透き通ればOK。完全に透き通るまで洗わなくても大丈夫です。

ポイント4 炊き方は水加減が命

きっちりと目盛りまで水を加え、最低30分~2時間ほど水に浸します。夏なら30分、水温の低い冬では2時間程度水に浸しましょう。ただし、最近の炊飯器には浸水の工程が予め含まれていることも多いので、取扱説明書をご確認ください。

ポイント5 炊きたてをすぐ混ぜる理由

炊き上がったらできるだけ早くほぐします。炊飯器の底からご飯粒をつぶさないようふんわり混ぜることで水分のムラがなくなり、ふっくらおいしい仕上がりになります。

炊いたご飯の保存

余ったご飯を炊飯器で保温したままにしておくと、黄色くなったりパサパサになったりします。残ったご飯は温かいうちにラップで包み、粗熱をとってから冷凍庫に入れて保存しましょう。冷凍で保存した場合でもなるべく1週間以内を目安に食べると美味しくいただけます。冷蔵庫はお米のデンプンの老化を促進させる温度環境なので、炊いたご飯を長く保存するのはおすすめできません。1日分なら冷蔵庫、2日目以降の分は冷凍庫がおすすめ。押さえつけずに、ふんわりとした状態で保存しましょう。

炊く前の米の保存

お米はニオイがつきやすいので、他の食べ物などのニオイがつかないように密閉可能な容器に入れて、冷蔵庫の野菜室など湿気のない通気の良い冷暗所に保管してください。お米には賞味期限表示がありませんが、保存状態によっては一気に品質が落ちてしまいます。美味しく食べるためには、一般精米・無洗米・もち米、種類に関わらず、また開封・未開封にも関わらず、1〜2ヶ月程度が目安。1〜2ヶ月を過ぎたら腐るというわけではありませんが、なるべく早めに食べることをおすすめします。